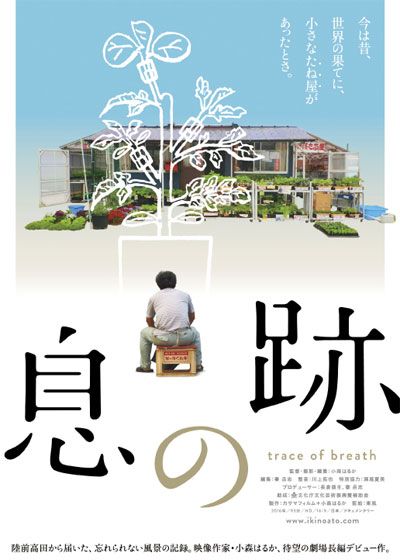

息の跡 (2016):キャスト・あらすじ・作品情報

見どころ

東日本大震災後に東京から陸前高田に移住した小森はるかが監督したドキュメンタリー。津波で全てを失うも自力で種苗店を再開し、独学で学んだ英語の手記を書いた佐藤貞一さんの日常をカメラが切り取る。プロデューサーは、『風の波紋』などをプロデュースした長倉徳生。黙々と外国語で本の執筆をし、工夫して日々を生きている佐藤さんの生活が見どころ。

あらすじ

岩手県陸前高田市在住の佐藤貞一さんは種苗店を営んでいたが、東日本大震災による津波で自宅も兼ねる店舗ごと流されてしまう。何一つ残っていない土地に彼は自力で井戸を掘り、プレハブを建てて店を再びオープンさせる。一方、佐藤さんは店の仕事とは別に、自身の被災体験を英語で記した「The Seed of Hope in the Heart」を自費出版していた。

映画短評

1件

関連記事

映画詳細データ

- 製作国

- 日本

- 配給

-

- 東風

- 助成

-

- 文化庁文化芸術振興費補助金

- 製作

-

- カサマフィルム

- 技術

- HD / 16:9

- (ポレポレ東中野)

- リンク

- 公式サイト