人物デザイン監修・柘植伊佐夫、大河「どうする家康」と実写「岸辺露伴」に共通点

荒木飛呂彦の人気コミック「ジョジョの奇妙な冒険」のスピンオフ「岸辺露伴は動かない」を高橋一生主演で実写化するドラマ・映画シリーズで人物デザイン監修を務める柘植伊佐夫。足かけ5年にわたってシリーズに関わってきた柘植が、5月23日より公開される映画第2弾『岸辺露伴は動かない 懺悔室』の衣装の裏側を語った。

相手を本にして生い立ちや秘密を読み、指示を書き込むこともできる特殊能力“ヘブン ズ・ドアー”を備えた人気漫画家・岸辺露伴。連続ドラマが2020年から2024年にかけて全4期、計9エピソードを放送。2023年5月にはドラマのチームが集結し、パリ・ルーヴル美術館を舞台にした映画『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』が公開された。『岸辺露伴は動かない 懺悔室』では「岸辺露伴は動かない」の最初のエピソード「懺悔室」にオリジナルのエピソードを追加。日本映画で初となるベネチアオールロケを行い、露伴が取材旅行先で遭遇する事件が描かれる。

人物デザイン監修とは柘植独特の肩書きで、衣装のデザインのみならずヘアメイク、アクセサリーなど身に着けるものすべてをトータルでコーディネートするもの。同シリーズでは主人公・岸辺露伴はシリーズを通じてモノトーンが基本。デザインは、そのエピソードに合わせて変化させ、映画第1作『ルーヴルへ行く』では舞台となるパリの街並みに合わせ、第2作 『懺悔室』ではベネチア、そして「信仰」がキーワードとなった。露伴のデザイン画に用いられたワードの中で、特に強調されているのが「中世の修道士」。このイメージを連想したことについて「映画のタイトルが『懺悔室』だったことに尽きます」と柘植は語る。

「物語では“幸せの絶頂の時に絶望を味わう呪い”が描かれますが、呪いは信仰、祈りと関係していることで。あとは、原作では露伴が狂言回し的なポジションを担っていてタイトルのとおり、ほぼ動かないわけですが、そこには動かなくても動いているぐらいの情報の密度が必要だろうと思います。例えば、映画の冒頭で露伴が懺悔室に入ったときには非常に狭い画角だけれども、その中でテーマを伝えることが観ていただく方に満足いただく要素の一つになる。そこで、まず中世の修道士をイメージしたコートをまとう。であればコートの下には何を着ているのか。コートは閉めるのか。閉めるとしたら襟元は開いているのか。襟元はどのように見せるのか……という話になっていく」

映画のキーカラーとなったのが黒、赤、青。シリーズを通じての露伴のキーカラーである黒に加えて赤、青を用いた背景には、仮面職人のマリア(玉城ティナ)の存在が影響している。

「当初、(監督の渡辺)一貴さんが映画の参考イメージとして挙げられていたのは、ドナルド・サザーランド主演の『赤い影』(1973・ニコラス・ローグ監督/イギリス=イタリア合作)という映画です。ただ、僕が衣装に赤を用いたのはその映画に影響を受けたというよりも、意識したのはロケハン後です。ベネチアでロケハンをした際に、壁が赤かったり要所要所に赤が頻出していたことから、この作品では赤が重要な色になるんじゃないかと。青はマリアから思いついたもので、彼女を聖母マリアのイメージで描こうと。赤と青は聖母の象徴色もあることから青を必ず使いたかった。マリアのみならず、露伴のコートの一部(ボア)にもミッドナイトブルーを用いています」

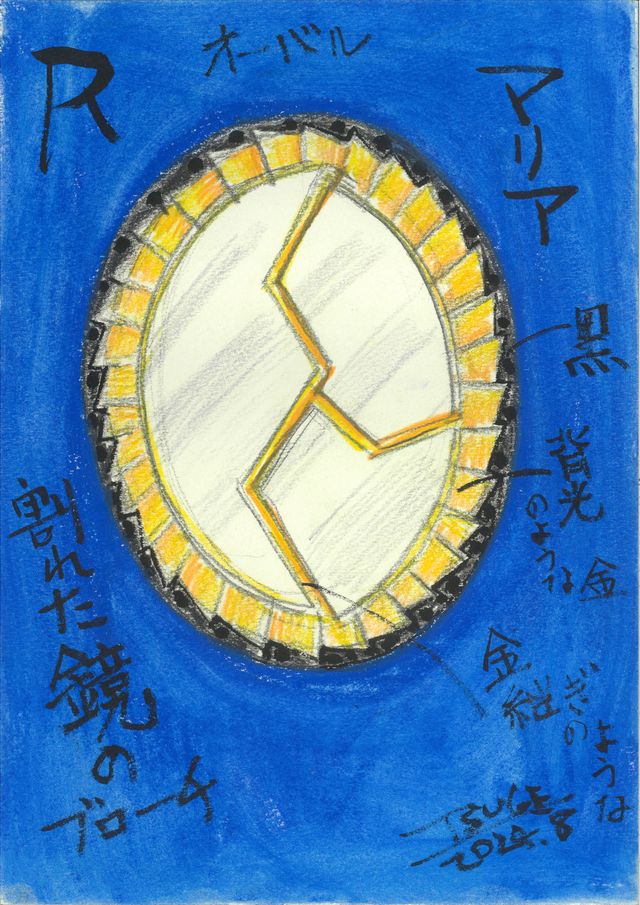

マリアは劇中、とある理由から幸せの絶頂を迎えないように生きることを強いられる人物として描かれている。そのため、マリアは「割れた鏡をモチーフにしたブローチ」や「逆さのテントウムシ」のピアスなど、不吉のジンクスを表すアクセサリーを身に着けている。

「テントウムシは、『ジョジョの奇妙な冒険』ファンの間でもグッズが人気ですよね(第5部『黄金の風』の主人公ジョルノ・ジョバァーナが着用)。特にそのデザインを使っているのではなく本作のためにデザインを起こしています。七宝で、金ベースに黒。あとはパッと見てそれとわかるようなデザイン、大きさに苦心した記憶があります。また、割れた鏡のブローチに関しては、実際に鏡を割ってみてデザインを起こす方法も考えましたが、今回はデフォルメした方がいいように思いました」

その理由は、実写シリーズ全体での衣装デザインの考え方に通じるものだという。

「僕の中のこのシリーズの人々は、露伴をはじめ、ある種、夢物語のキャラクターたちのようなイメージがあって。 実写では現実の世界に人が往来しますから、実在として見ていただきたいのですが、実際にこうした格好をした人たちがあり得るのか、ギリギリのところだと思うんです。荒木先生の原作キャラクターっていうことと、それを生身の人間が演じて現実のロケーションの中で動いているということを、どのようにジョイントさせるのか。その架け橋を人物デザイン監修という立場で成り立たせるのが僕の仕事。あまりにも現実的な扮装だとそれは荒木先生の話ではないということになるし、かといって行きすぎてしまうとそんな人は現実にはいないということになる。ありえると感じるギリギリのレンジ(範囲)に入れなければならない。自分の中ではありえるけど、 観てくださる方には逸脱しているようにみられるかもしれない「夢の領域」が自分の脳内にはあって、特に『岸辺露伴』という作品は僕にとってそういう夢のような部分に当たる作品です。そうした領域、いわば妄想の世界っていうのはおそらく誰にもあって、“こういう感じはあなたにもあるでしょう?”という感覚で作っています」

そうした考えは本シリーズに限らず、近年では2023年放送の大河ドラマ「どうする家康」がそれに当てはまるとも。同作では徳川家康(松本潤)=青、織田信長(岡田准一)=黒、豊臣秀吉(ムロツヨシ)=金、武田信玄(阿部寛)=赤など各武将の衣装を色分けし、遊び心あふれるデザインが反響を呼んだ。

「『どうする家康』は徳川美術館で取材したり史実に則っているんですけれども、素材は復元できないですからね。作り方も復元できない部分が多いので、そうなると一旦史料を自分の中に取り込んだ結果、出てくる想像の世界っていう意味においては、夢物語の領域に当てはまるものもあったかもしれません。体感的にはいい反響だったと思いますが、やっている最中は胃が痛かったです」

型にはまらない大胆なアプローチをしながらも、柘植は「賛否あるのは前提」だと姿勢はいたってフラットだ。

「『どうする家康』では絶えず緊張していました。いろいろな捉え方があると思うので、“違う考え方もあるんじゃないの?”というご意見もあると思います。でも、賛否あるであろうことを前提に“これだ”というものを出させていただいたつもりです。それは『岸辺露伴』も同じで、原作の熱狂的なファンの皆さんの思いも引き受けて、取り組んでいます。時には正解ではない場合もあると思いますが、今のところ自分ではすごく気に入っています。大事なのは、自分なりの夢の領域、そして単に美しいだけではなく“善”の魂を持つことなんじゃないかと思っています。それさえあれば何とかなる、という思いで毎回挑んでいます」

これまで『翔んで埼玉』(2018・2023)、『はたらく細胞』(2024)、ドラマ「ブラック・ジャック」(2024・テレビ朝日系)など、実写化不可能とされる漫画の実写化作品に携わってきた柘植。いずれも原作ファンも満足させる反響を呼んでおり、次にはどんな作品に着手するのかとワクワクさせられる。(取材・文:編集部 石井百合子)

※『赤い影』

娘を亡くしたイギリス人考古学者のジョン(ドナルド・サザーランド)と妻のローラ(ジュリー・クリスティ)がベニスで遭遇する悪夢のような体験を描くサスペンス。撮影監督出身で後に『地球に落ちて来た男』(1976)、『ジェラシー』(1979)などの監督を手掛けるニコラス・ローグがメガホンをとった。