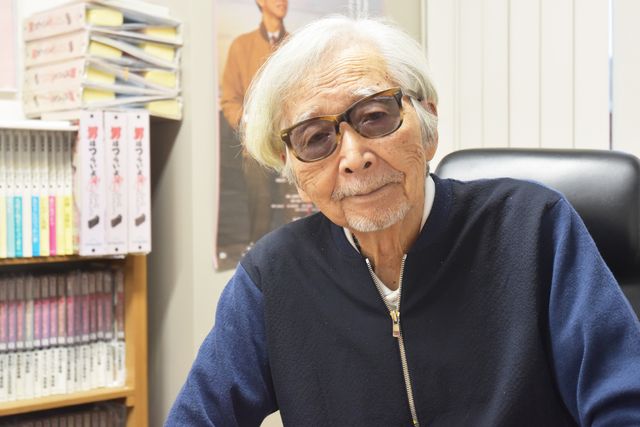

山田洋次監督、最新技術も積極導入 柔軟さの源泉とは?『国宝』『侍タイ』監督ら後輩と交流する理由【『TOKYOタクシー』インタビュー】

94歳を迎えた今もなお、映画界の第一線で活躍し続けている山田洋次監督。最新作『TOKYOタクシー』(11月21日公開)の現場には、是枝裕和監督や李相日監督、安田淳一監督ら、日本映画界を代表する後輩たちが次々と訪れては交流を図る姿があった。さらに撮影ではバーチャルプロダクションなどの最新技術も積極的に導入。常に新しいものに興味を持ち、時代に合わせて変化していく巨匠の創造性の源泉はどこにあるのか。山田監督に話を聞いた。

【画像】倍賞千恵子&木村拓哉が共演『TOKYOタクシー』フォトギャラリー

ーー『TOKYOタクシー』の現場には、川村元気監督や山崎貴監督など、後輩の監督が次々と訪れたと聞いておりますが、普段から交流があったのでしょうか?

山田:そうね。是枝(裕和)さんとか、李(相日)さんとか、安田(淳一)くんとか、みんな来てくれたね。なるべく監督とは付き合うようにしています。定期的に集まって、食事をしながら、いろんな馬鹿話も含めて語り合う。創造的な仕事にかかわる人間にはそういう「サロン」が必要なんだ。サロンをつくっていかなきゃいけないんだという思いがあります。そういう風にして普段から付き合っているから、お互いの映画が始まったら現場を見に行くようにしてるんです。

ーー『侍タイムスリッパー』の安田淳一監督は昔から『男はつらいよ』ファンを公言していたので、山田監督の撮影現場に見学に行ったというのは非常に感慨深いものがあったのではないかなと想像するのですが、どのような交流をされているのでしょうか。

山田:彼は周りに先輩と呼べる人があまりいない中で、ひとりで映画をつくっている。それが彼の映画の良さでもあるんだけども、でも彼にはとても「学びたい」という気持ちがある。教えてくれる人のいない環境で映画を作るという心細い思いがあるんだろうな。それにデビュー作(に近い本数の作品)で成功した監督はだいたい、次の作品が非常に難しいんですよ。『カメラを止めるな!』の上田(慎一郎)監督もそうだったしね。だから僕もいろいろと相談に乗ってあげているんです。

ーー山田監督はプレッシャーはなかったのですか?

山田:僕はデビュー作では成功してないから(笑)。第1作は『二階の他人』(1961年)という、少し短い映画だったんだけど、大して話題にもならなかったし、客も入らなかった。だけどその方が良かったよ。

ーー山田監督は若い世代の監督とも積極的に交流を図っていますし、最新作ではバーチャルプロダクション(セットに置かれたタクシーを取り囲むように立つLEDパネルに車窓の風景を映し出しながら撮影する技法)を取り入れるなど、新しい技術も積極的に取り入れていますが、年齢を重ねてもなお、柔軟さを保ち続けられる原動力は何なのでしょうか?

山田:あれは別に新しいことをしたいというわけじゃなくて、便利で、肉体的に楽だからなんだよ。車にキャメラを積んで、俳優を乗せての撮影は大変なんだ。今ではとてもできない。『幸福の黄色いハンカチ』ではそれをやっていたんだよ。でもあの時は健さんや僕をはじめスタッフみんな若かったから。そのエネルギーがあの映画を支えてたんだけど、僕はもう年だし、倍賞さんももう80を超えてるから。とてもロケ先で車に乗ったり降りたりというのはできないし、都心での撮影は警察の許可がおりないんだ。だからLEDウォールを見た時に、これだったら僕もこの映画を撮れるかもしれないと思ったんですよ。

ーー過去のやり方に固執せずに、新しい技術も積極的に取り入れるというのは柔軟だなと思うのですが。

山田:いやいや、明らかにこっちの方が肉体的にも楽だとわかるんだから(笑)。

ーー長年フィルムで撮影されてきましたが、デジタルへの移行に抵抗はなかったのでしょうか?

山田:かなりフィルムで頑張ったんだけどね……。でも、前の前の作品からデジタルに切り替えました。というのは、デジタルは合成がとてもうまくいくんだよ。今、合成を使うことが多いからね。たとえば邪魔な電柱を消しちゃったり、色々便利なことがいっぱいあるから。そういう場合はデジタルの方がいいんだね。

もともと映画というのはカメラとフィルムの発明から始まったもの。そういう科学技術の上での発明が、映画という芸術を生んだんです。そして技術はどんどん進歩していく。カメラは優秀になるし、フィルムはカラーになる。トーキーが発明され、さらに立体音響になる。今度はフィルムもなくなってデジタルになる。デジタルの性能も上がってきて、フィルムとそんなに映像効果は変わらなくなってきたし、さらにCGが生まれた。そういう変化をいつも意識しなきゃいけないし、より豊かな表現ができるシステムが出てくれば、それを取り入れていかなきゃいけない。そういうことかな。

ーー山田監督のロードムービーといえば、『幸福の黄色いハンカチ』や『家族』、ある種、『男はつらいよ』もロードムービーと言えるかもしれませんが、印象深い作品が多いなと感じています。そして最新作の『TOKYOタクシー』もロードムービーの名作として、その中に加わる作品ではないかと思ったのですが、ロードムービーはお好きだったんですか?

山田:たしかに寅さんは旅の話だものね。そう言われてみれば僕はロードムービーは多いかもしれない。それはもしかしたら僕の生い立ちが関わっているのかもしれないね。僕は満州で育って、中学生の時に日本に引き揚げてきたんです。それで親戚を頼って、山口県に住まわせてもらっていたんだけど、山口では満州のときとは言葉とも違っていて。中学校に行っても山口訛りで話すクラスメイトたちとは馴染めないんだよ。それで、東京に行った方がいいなと思ったんです。

それで東京の大学に入って、東京で暮らしたわけだけど、でも自分が東京出身だとは全然思ってない。どこがお国ですかと言われても、口ごもってしまう。根無し草というところでは寅さんみたいだね。いろんな土地を見て歩いてるという感覚が身についてるのかもしれない。故郷へ帰るという感覚が、僕にはまるでない。田舎とか国という言葉が羨ましいなと思うんですね。だから、寅さんみたいな人間に感情移入ができる素地が僕にあるのかもしれない。「ただいま」と帰ってきて、歓迎されるような。柴又のような場所が欲しいというかな。

ーー山田監督の作品を観て感じる“懐かしさ”というのはそういうところから来ているのかもしれないですね。本作でも倍賞さん演じるすみれさんが、何か過去のことを懐かしがってるようなところがあるなと感じたのですが。

山田:日本という国がここ40~50年の間に大きく変わってきて。若者たちが「この景色が懐かしい」とか「この味が懐かしい」なんて言うけど、この子たちはどこを基準にして懐かしいと言っているんだろうと思うけど、実はそれはないんだ、別に。東京育ちとか横浜育ちとか、自分の育った町、自分を育んでくれた国を思い出すんじゃなくて、漠然と「懐かしい」という感情が欲しいというのかな。懐かしむべき国も故郷もない。土地もない若者たちが「懐かしい」と言ってるというのかな。やっぱりそういうところがあればいいなっていうところを求めてるんだろうな。だから、そういう人たちの気持ちにヒットするような映画を作れればいいなといつも思っているんです。

映画『TOKYOタクシー』は11月21日より全国公開